-

长江大学地物学院暑期走访学生家庭纪实2025-04-01

长江大学地物学院暑期走访学生家庭纪实2025-04-01 -

新一期“向学”干货满满,快来看看!2025-04-01

新一期“向学”干货满满,快来看看!2025-04-01 -

逐梦青春,“职”引方向 ——2025届毕业生招聘宣讲活动圆满落幕2025-04-01

逐梦青春,“职”引方向 ——2025届毕业生招聘宣讲活动圆满落幕2025-04-01 -

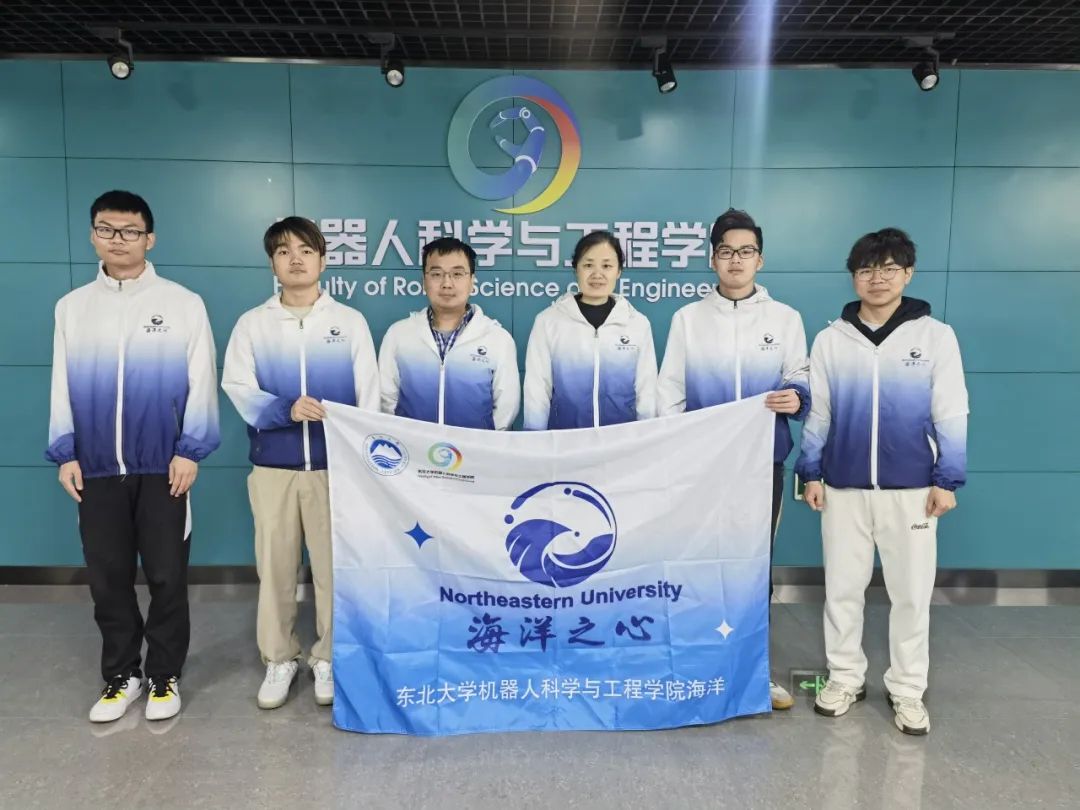

优秀!海洋之心,深海迷雾启新思!2025-04-02

优秀!海洋之心,深海迷雾启新思!2025-04-02 -

敢闯会创、挺膺担当——2024年度大学生创新实践年会举办2025-04-01

敢闯会创、挺膺担当——2024年度大学生创新实践年会举办2025-04-01 -

徐州医科大学持续推进“家校医社”新模式2025-04-01

徐州医科大学持续推进“家校医社”新模式2025-04-01 -

春招正当时|人社搭桥心连心 供需双方面对面2025-04-01

春招正当时|人社搭桥心连心 供需双方面对面2025-04-01 -

2024安全教育日2025-04-03

-

图集2025-04-02

图集2025-04-02 -

在燕大|冯海龙:请查收你的“考试周”不破防“秘籍”2025-04-01

在燕大|冯海龙:请查收你的“考试周”不破防“秘籍”2025-04-01

为积极响应乡村振兴战略,探索大学生助力乡村振兴的道路,充分了解东梓关村文旅振兴的规划与策略。8月8日,浙江海洋大学东海科学技术学院大学生“聚焦新兴乡村,探寻多元发展”调研团成员来到了浙江省杭州市东梓关村跟随东梓关村的罗书记进行实地调研。

回迁农居 白墙乌瓦

“一家一家的瓦上,都盖上了薄薄的晨霜。枯树枝头,也有几处似金刚石般地在反射着刚离地平线不远的朝阳光线。”这是郁达夫笔下民国时期东梓关的样景。时光流转,过去了半个世纪,东梓关又重新回到了一副江南水乡的模样。抵达东梓关村时,映入队员们眼帘的是一片连绵的白屋,错落的黛瓦,江南民居静谧的美在这里体现的淋漓尽致。队员们穿梭于阡陌小路间,两边排列着粉墙黛瓦的江南民居,每家每户的民居特色又不一。有的民居内种满了花草,正值盛夏,花草竞相开放着;有的民居内陈列着各式各样的书画,队员们望见这一排新民居止不住地惊叹。队员们受村民邀请走进民居内,居民热情地招呼着队员们,队员们静静地在民居内参观,不时按下手中的快门,拍下这经验的结构样式。如今来到东梓关村,队员们才真正感受到这些建筑的神奇之处,白的墙,乌的瓦,漫步其中,宛如走进了吴冠中的水墨画中,居住的村民幸福感大大提升。

跟随罗书记走在东梓关村的街道之上,队员们很快发现了村庄建筑的特别之处,东梓关村的不是所有的墙都是纯粹的白色,其中也散落着一些墙绘,有酒铺旁绘着的卖酒图,虽因日晒风吹有着些许褪色,但在转角之处忽地展现在眼前,配合着门前的酒坛子,令人耳目一新;也有绘制在墙上的东梓关村歌与二十字振兴战略“产业兴旺,生态宜居,乡风文明,治理有效,生活富裕”,时刻提醒着东梓关的村民积极奋斗,凝聚起全体村民的力量振兴乡村。

挖掘古村古韵

1500余年的历史使东梓关拥有深厚的文化积淀。沿着街道漫步,队员们很快来到了东梓关的村史馆,村史馆呈回廊式结构,首先映入眼帘的是关于东梓关的村史村情,队员们仔细查阅村史馆墙上的图文资料以及展柜里的实物资料,认真聆听罗书记的讲解,对东梓关村有了更深的了解。

东梓关中的安雅堂是富阳中医骨科的起源地,骨伤科名医张绍富曾经坐诊于此。队员们进入馆内,馆内如今还竖立着张绍富先生救助病人的雕像。馆内陈列着一排的中医药方以及理疗方法,介绍了“樟树皮、中医正骨......”等一系列的中医骨科特色医术。队员们在馆内或是研读着中医骨科的药理知识,或是亲身体验中医骨科的包扎技术,真真正正地走进乡村中医文化中,看到在中医骨科的治疗下一个个恢复的案例,队员们连连感叹中医医术的神奇疗效与博大精深。

东梓关不仅历史悠久,文化底蕴深厚,更有着独特的地理位。队员们穿过古老的青石板路,来到东梓关码头处望见不远处仍有运输货物的船只在江面上不断游行,而江面上还隐约漂浮着几只赛艇的踪迹。队员还在江边发现了许多垂钓的爱好者,队员走上前在垂钓者一旁坐下,“我们都连着好几年到这边来了。”一位垂钓爱好者如是说道。谈话间,一条鱼便被钓了上来,队员们惊喜不已。队员们在码头上远眺,眼前满是刻满岁月痕迹的山水景色。

探索乡村新发展

调研团队员们在调研过程中还遇到一群来自上海的游客,队员们上前去调研了解外来游客对于村庄的得知他们中的大多数人都是退休人员,“我觉得这里很好,就是舒适,慢节奏,没有像很多旅游景点那样过度的开发利用,从而导致商业化气息浓重。”一位游客叔叔说道他对东梓关的印象,也有不少的游客提到东梓关村的建筑与富春江相得益彰,很有江南水乡的风味。队员们在乡村中同时对村民及村干部展开了一系列的调研采访,同学们向村民们宣传介绍着乡村振兴的理念,以及一些乡村振兴中的小故事。同时队员们也在与村民及罗书记的交谈中了解并收获到,东梓关村如今更在意的是文化的扎根与打造,如今乡村中的中医文化、江鲜文化等都会被充分利用起来,提升了村庄的影响力,振兴了乡村经济的发展。

但在调研的过程中,不少村民们也向队员们表示如今村庄中的基础设施建设未能跟上村庄发展的步伐,在开展江鲜大会、年俗节时,村庄每日人流量都较大,但是往往会出现停车难、村道过于拥挤等情况。村庄目前更多的是依托假日经济,一年的时间中无法时刻保持稳定的游客来源,所以会出现较长时间的空窗期,如何将经济发展做到可持续化也是村庄目前要解决的问题。