-

长江大学地物学院暑期走访学生家庭纪实2025-04-01

长江大学地物学院暑期走访学生家庭纪实2025-04-01 -

新一期“向学”干货满满,快来看看!2025-04-01

新一期“向学”干货满满,快来看看!2025-04-01 -

逐梦青春,“职”引方向 ——2025届毕业生招聘宣讲活动圆满落幕2025-04-01

逐梦青春,“职”引方向 ——2025届毕业生招聘宣讲活动圆满落幕2025-04-01 -

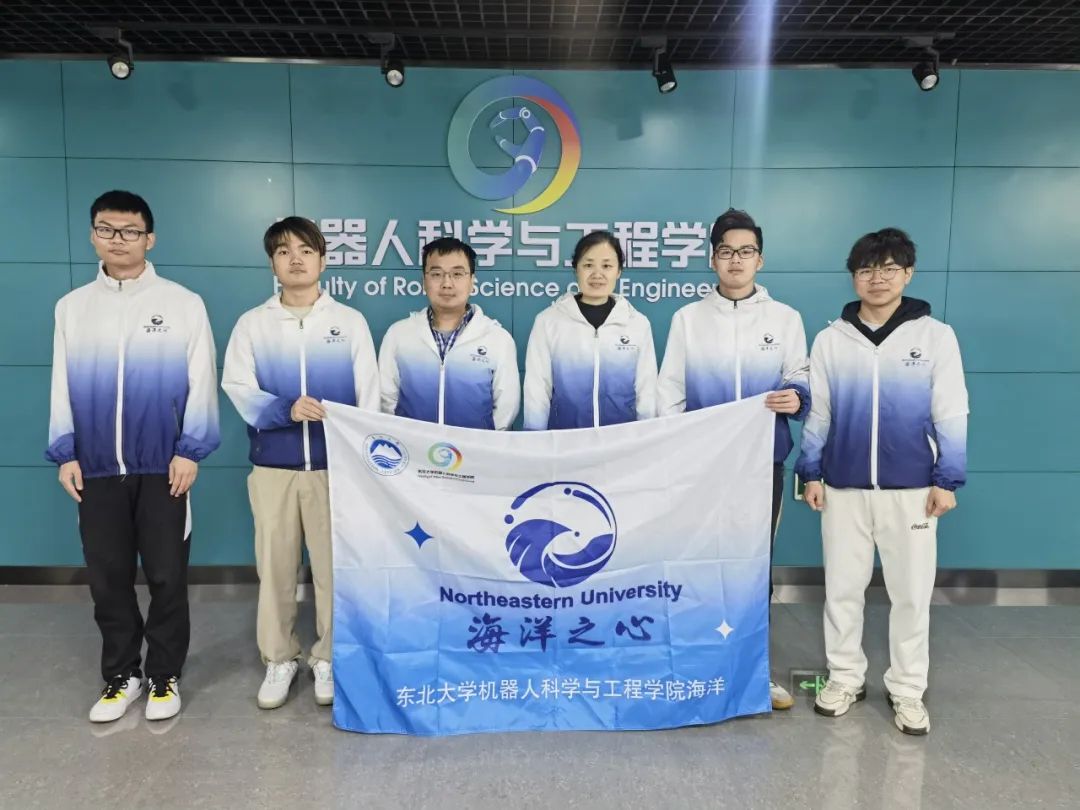

优秀!海洋之心,深海迷雾启新思!2025-04-02

优秀!海洋之心,深海迷雾启新思!2025-04-02 -

敢闯会创、挺膺担当——2024年度大学生创新实践年会举办2025-04-01

敢闯会创、挺膺担当——2024年度大学生创新实践年会举办2025-04-01 -

徐州医科大学持续推进“家校医社”新模式2025-04-01

徐州医科大学持续推进“家校医社”新模式2025-04-01 -

春招正当时|人社搭桥心连心 供需双方面对面2025-04-01

春招正当时|人社搭桥心连心 供需双方面对面2025-04-01 -

2024安全教育日2025-04-03

-

图集2025-04-02

图集2025-04-02 -

在燕大|冯海龙:请查收你的“考试周”不破防“秘籍”2025-04-01

在燕大|冯海龙:请查收你的“考试周”不破防“秘籍”2025-04-01

在2020年决胜小康社会之际,为探究文化扶贫在助力脱贫攻坚战发挥的作用,安徽师大江南诗社关于安徽省基层文化扶贫工作调研团队在安徽省各地展开了实地调研。在阜阳市太和县,队员杨倩了解到赵集乡有一位“最美脱贫户”,为了更深入的走进这个家庭,了解他们的故事,今年暑期,安徽师范大江南诗社关于安徽省基层文化扶贫工作调研团队成员杨倩,跟随当地电视台一同来到了王卫民的家中。

他质似薄柳,身形削瘦,因为身体残疾,双腿无法行走,依靠一双拐杖支撑着自己的身体。还没走到他身前,入眼的先是他身侧养殖场里雄赳赳气昂昂的鸡仔。而这瘦瘦的人儿,便是双龙村2019年最美脱贫户代表——王卫民。因在村里开了养殖场,天天同鸡、羊、鹅打交道,为了方便养殖工作,便就近在养殖场旁边搭了间屋子住下了。

身体残疾无收入来源

据了解,王卫民是来自阜阳市太和县赵集乡双龙村的普通村民,幼时罹患小儿麻痹,丧失全部下肢功能,因此也有些自卑。儿时家里食不果腹,没有条件读书,至此目不识丁。今年46岁的他肢体为二级残疾,与患有高血压、风湿性关节炎的86岁老母亲共同生活。二人皆无劳动能力,没有收入来源。

村里扶贫干部前来看望王卫民 (安徽师范大学 杨倩 提供)

王卫民告诉调研队员:“我是2015年纳入的贫困户,村里干部、乡里干部,都来帮助我,但我一辈子不能光靠着政府。”扶贫工作的开展,乡里干部对他的关心与帮助,王卫民知道了自己不能一辈子都光靠政府,要用自己勤劳的双手主动撕掉贫困的标签。

2016年,在村里的动员下,他在沙颍河岸边建起了养殖场,养殖土鸡。因身体障碍,劳动能力弱,受教育程度低,残疾人脱贫往往面临着更多的挑战和困难。当年由于缺乏养殖技术和经验,再加上雪灾、鸡瘟,鸡苗死了一大半,没有实现盈利,反而出现了亏损,现实的打击让他一蹶不振。

2017年,省煤田地质局驻太和县赵集乡双龙村扶贫工作队到村后,秉持着“扶贫先扶志”的原则,多次上门做王卫民的思想工作,鼓励王卫民重拾信心,继续发展家庭养殖。

针对如何解决养殖技术这一问题,双龙村党总支书记王利峰为调研队员解释道:“针对王卫民这一户,我们村是组织人员进行技术培训,请技师为他讲解养殖技术,再通过各项的扶贫政策,我们本着‘扶贫先扶志’的原则,让其自身发展,改善他家的生活条件。”调研队员进一步了解到,工作队还帮助王卫民搭建鸡棚,申请产业补助和销售。

团队调研成员正在采访王卫民 (安徽师范大学 杨倩 提供)

通过自身努力和工作队的大力帮扶,王卫民饲养了母鸡500多只,小鸡仔300多只,当年实现盈利,2018年纯收入达到5000元,顺利实现脱贫。2019年,王卫民继续扩大养殖规模,增加养殖品种,全年养殖纯收入达到7000元以上。

“王卫民虽然身残,但他志气比较坚定,通过自己的双手,不‘等’不‘靠’,发家致富。”这是王利峰对王卫民的评价。

调研队员了解到,双龙村扶贫工作队注重“扶贫先扶志,治贫先治愚”,教育引导贫困群众增强立足自身实现脱贫的决心和信心,大力弘扬“要幸福就要奋斗”的精神,帮助贫困群众摆脱思想贫困,树立主体意识。

王卫民正在养殖场里喂食饲料 (安徽师范大学 杨倩 提供)

扶贫先扶志,扶贫必扶智。扶志就是扶思想、扶观念、扶信心,帮助贫困群众树立起摆脱困境的斗志和勇气;扶智就是扶知识、扶技术、扶思路,帮助和指导贫困群众着力提升脱贫致富的综合素质。王卫民的故事,就是双龙村近几年扶贫中通过“志智双扶”发挥自身内生动力脱贫致富的一个代表和缩影,也因此在2019年10月被太和县评为“最美脱贫户”。

2020年是脱贫攻坚战的决胜之年,江南诗社文化扶贫调研团队积极响应“小我融入大我,青春献给祖国”,希望通过新闻报道,用文字、图片、视频等多媒体的传播力量,让像王卫民这样“志智双扶”脱贫致富的人被更多的人了解,从而吸取其中成功的经验,为推广文化扶贫做一份贡献,为脱贫攻坚出一份力量。