-

长江大学地物学院暑期走访学生家庭纪实2025-04-01

长江大学地物学院暑期走访学生家庭纪实2025-04-01 -

新一期“向学”干货满满,快来看看!2025-04-01

新一期“向学”干货满满,快来看看!2025-04-01 -

逐梦青春,“职”引方向 ——2025届毕业生招聘宣讲活动圆满落幕2025-04-01

逐梦青春,“职”引方向 ——2025届毕业生招聘宣讲活动圆满落幕2025-04-01 -

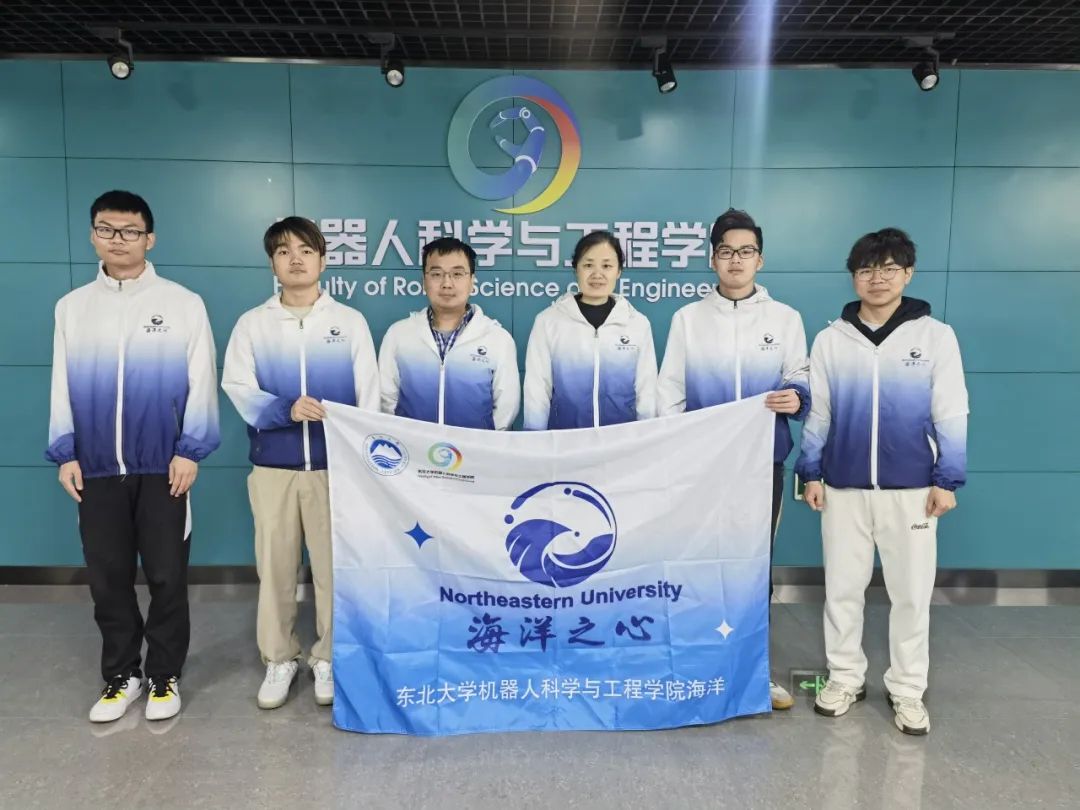

优秀!海洋之心,深海迷雾启新思!2025-04-02

优秀!海洋之心,深海迷雾启新思!2025-04-02 -

敢闯会创、挺膺担当——2024年度大学生创新实践年会举办2025-04-01

敢闯会创、挺膺担当——2024年度大学生创新实践年会举办2025-04-01 -

徐州医科大学持续推进“家校医社”新模式2025-04-01

徐州医科大学持续推进“家校医社”新模式2025-04-01 -

春招正当时|人社搭桥心连心 供需双方面对面2025-04-01

春招正当时|人社搭桥心连心 供需双方面对面2025-04-01 -

2024安全教育日2025-04-03

-

图集2025-04-02

图集2025-04-02 -

在燕大|冯海龙:请查收你的“考试周”不破防“秘籍”2025-04-01

在燕大|冯海龙:请查收你的“考试周”不破防“秘籍”2025-04-01

为了解濛洼蓄洪区内居民的生活变化,调研王家坝精神的新时代内涵。近日,安徽师范大学新闻与传播学院赴阜南“聚焦王家坝,聚力战脱贫”调研实践团队奔赴阜南县王家坝镇,助力王家坝洪灾后的恢复与重建工作。

治淮:安民之办法

家住王家坝镇李郢村的刘克义,今年86岁。时过境迁,耄耋之年的刘克义仍对洪水记忆犹新。1950年夏天,短短20天,三场暴雨接连而至,丝毫没有给人喘息的时间。堤防相继漫堤崩溃,平地积水没过成年人头顶。村民们纷纷攀树登屋,哀喊救命。“洪水一来,物资靠空投。人哪送得进来。有时候物资被丢到了水里,还得捡起来用。”刘克义无奈地说道。刘克义的长子刘文普对洪水的记忆同样深刻:“我十岁那年,亲眼见过土房土墙一下子被水推到。床、衣柜这些大物件,如果不用绳子拴住,就会被洪水冲走,再也找不到了。”

2.jpg

刘克义本人(安徽师范大学 潘志成 提供)

如今生活变好了。水泥路铺到了家家户户的门口,村民们也都搬进了钢筋水泥混凝土建起来的房子。庄台四周的堤坝也不断被加高加固。对比过去,现在的刘克义更显心安。7月王家坝闸蓄洪期间,庄台的生活物资没有断。“现在物资人能送进来。生活还跟平常一样。”刘克义说道。

“如今美好的生活都是党和国家赐予的。”老党员刘克义时刻带着共产党胸章,换衣服的间隙都未曾摘下。1951年,毛主席题词明志:“一定要把淮河治好。”刘克义把毛主席的叮嘱铭记于心。1953年,作为下乡知青的刘克义参与了王家坝闸的修建。弱冠之年的刘克义肩上挑着扁担,扁担两头栓着麻袋,麻袋里面装着土。一整天,刘克义就这样在沙石场和水闸地基间来回奔波。“那时候没有机器,挑土筛土什么的,都得卖力完成。”刘克义回忆道。刘克义的大半生都扎根淮河,誓要把淮河治明白。上世纪六十年代,刘克义在李郢村担任村支书。水来时他带着村民抗洪抢险,水退后他又带着村民进行生产自救。为保障村民生命财产安全操碎了心。

修桥:惠民之道路

受限于这里的地理条件,王家坝镇与淮河对岸的河南固始县基本上不通公路。两县城间的钱物交换依靠私人轮渡进行。但这里面存在一定风险。2003年,温家宝总理接见刘克义。刘克义借此机会提出修建王家坝淮河大桥的想法。“我们多希望有一个近在家门口、不受任何影响随时走得出去的通道,一座王家坝淮河大桥!”

王家坝与河南固始仅隔淮河相望。这比王家坝到阜阳市的距离还短。历史上,濛洼人民也习惯去固始县经商。“我们经常把毛豆、大葱卖给他们(固始)。但是一发洪水,水就淹了路。我们的菜就运不出去,他们也吃不到菜。都太可惜了。”刘克义解释道。修建王家坝淮河大桥,将惠及这里二十万濛洼人民。对提高阜阳西南部经济和旅游的发展具有重大意义。

传承:美德之基因

1954年王家坝闸建成。1954年至2020年间,王家坝闸累计在13个年份里共开闸蓄洪16次。每次开闸蓄洪,刘克义看在眼里,濛洼人的使命却记在心里。“蓄洪是必需的,舍小体、顾大体,这么多年蒙洼人早都明白这个理儿了。”共产党胸章上的党旗在刘克义心里飘扬了一辈子。

今年68岁的长子刘文普,在上海、浙江等地打工多年。他觉得父亲的精神品质深深地影响了他。“父亲在为人处世、接物待人方面教会我很多。”每年刘文普只能回家一次,每次都是热天回来。“我母亲年纪大了,热天做饭就不方便。”每年最热月回家照顾父母的刘文普往往冒着被用人单位辞退的风险。“没办法,我是打工的,请一个月的假不方便。只能回去再找了。”刘文普用手机看了未来的天气预报:下个月初,气温才能降到三十摄氏度以下。“等天不热了,我才能放心出门。”刘文普回答道。

刘克义老人的长子刘文普本人( 安徽师范大学 王欢 提供)

被当地人尊称一声“淮河老人”的刘克义,在淮河岸边生活了八十六年,一步都未曾离开这里。在白云苍狗变幻的间隙里,他默默见证了这片水泽沃土的沧桑巨变。淮河水涨水落,王家坝闸保家安澜。与水共生的濛洼人民世代在这里谱写忠诚信义。