-

长江大学地物学院暑期走访学生家庭纪实2025-04-01

长江大学地物学院暑期走访学生家庭纪实2025-04-01 -

新一期“向学”干货满满,快来看看!2025-04-01

新一期“向学”干货满满,快来看看!2025-04-01 -

逐梦青春,“职”引方向 ——2025届毕业生招聘宣讲活动圆满落幕2025-04-01

逐梦青春,“职”引方向 ——2025届毕业生招聘宣讲活动圆满落幕2025-04-01 -

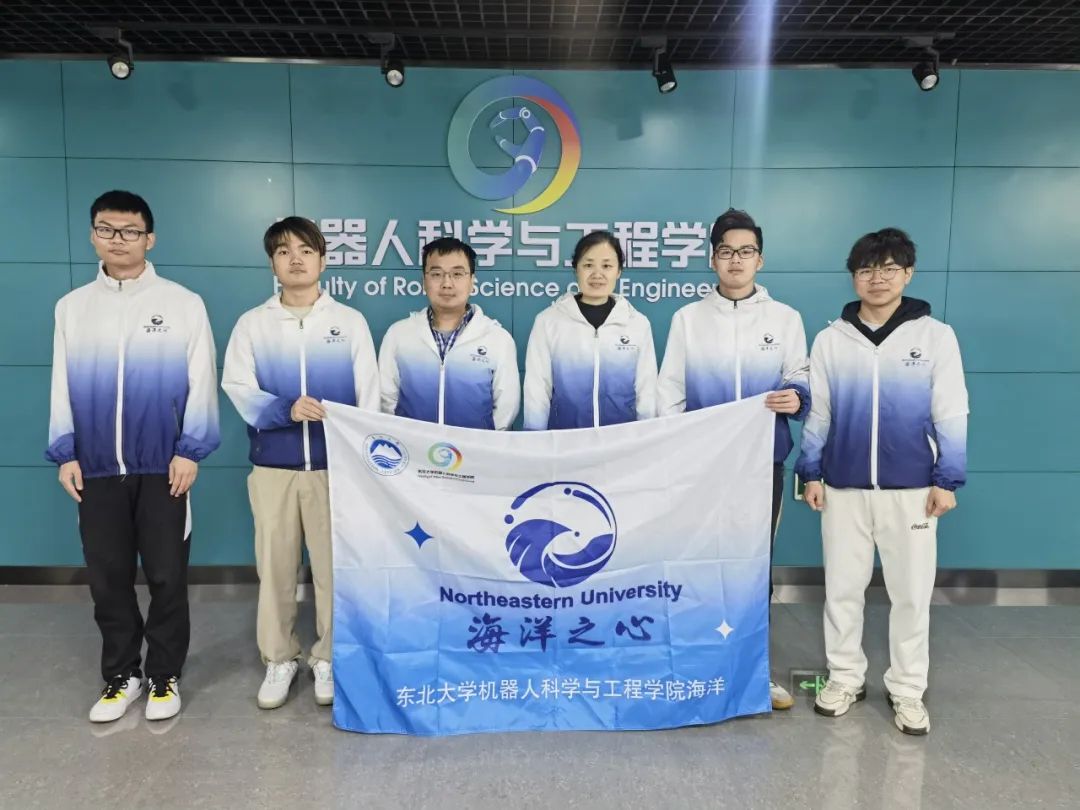

优秀!海洋之心,深海迷雾启新思!2025-04-02

优秀!海洋之心,深海迷雾启新思!2025-04-02 -

敢闯会创、挺膺担当——2024年度大学生创新实践年会举办2025-04-01

敢闯会创、挺膺担当——2024年度大学生创新实践年会举办2025-04-01 -

徐州医科大学持续推进“家校医社”新模式2025-04-01

徐州医科大学持续推进“家校医社”新模式2025-04-01 -

春招正当时|人社搭桥心连心 供需双方面对面2025-04-01

春招正当时|人社搭桥心连心 供需双方面对面2025-04-01 -

2024安全教育日2025-04-03

-

图集2025-04-02

图集2025-04-02 -

在燕大|冯海龙:请查收你的“考试周”不破防“秘籍”2025-04-01

在燕大|冯海龙:请查收你的“考试周”不破防“秘籍”2025-04-01

黑火药是现代火炸药的始祖,也是我国古代四大发明之一。然而近代以来,中国的火炸药技术却远远落后于西方大国。

82岁高龄的王泽山,作为我国含能材料(火炸药)学科带头人,中国工程院院士、南京理工大学博士生导师王泽山所面对的火炸药科研事业,是高温高能的“热”学问,但他却一直保持着稳重冷静的性格和坚忍不拔的精神甘坐“冷”板凳。

和人们熟知的探月工程、载人航天等高科技行业相比,火炸药领域显得有些“默默无闻”。不少年轻学子也因该专业基础、枯燥又危险而对它避而远之。可自从19岁带着“强国先强军”的信念跨入“哈军工”开始,王泽山就无怨无悔地爱上了这个“冷僻”专业。经过60多年的奋斗,王泽山院士和他的研究团队为我国火炸药整体实力的提升和我国武器装备、火炸药产品的更新换代做出了杰出贡献。

站在国家最高科技奖的领奖台上,王泽山依然那么平静。也正如他经常说的那样:“专业无所谓冷热,任何专业只要肯钻研都是大有作为的。国家需要就是我研究的方向”。

峥嵘岁月

火炸药研究就成了他的毕生使命

王泽山出生于1935年。小时候住在吉林市远郊的桦皮厂镇。他的童年生活处在一个混乱、大变动的年代,先后经历了伪满统治时期、国民党管辖时期和解放初期。

王泽山的父亲和母亲都是中医,家里还有两个哥哥。虽然他的家庭处境贫困,但他父亲固执地坚持“不买房子、不买地,只供孩子上学”的原则。为了供三个孩子读书,父母必须勤奋地操劳和忙碌。母亲为了生计,还兼着帮人接生。就连王泽山自己自小也学着帮做家务事。

“他有一种对问题有一针见血的认识方法。”王泽山至今不忘父母从小对我的教导,特别是他的父亲总能把一个复杂的事物,用几句话道出它的本质或要害。父亲敏锐活跃的思想和深邃的洞察力,给了他思维方法的启蒙教育。童年、少年的生活和环境,影响到他的性格养成:父母给予了他没有遗传缺陷的体质,造就他健康的体魄;父母的宽容让他享受了旷野的恩惠并养成了活跃的思维;父辈勤奋操劳的熏陶和艰苦的环境,又潜移默化地磨练了他的刻苦精神和毅力。

他的父亲思想活跃,对时局多有评论,常有独到的见解。王泽山很小的时候,东北大部已被日本扶植的“伪满洲国”占据,并强迫国民接受“伪满”教育,因此他开始甚至以为自己是“满洲国”人。但从小父亲经常悄悄地教育他,“你是中国人,你的国家是中国。”父亲的话深深地镌刻在他幼小的心里。不做亡国奴,就必须有强大的国防。从此,他就暗下决心:“绝不做亡国奴”,立志为繁荣祖国、壮大国防学习成才,贡献才智。

1954年,19岁的王泽山高中毕业了。这时,抗美援朝的硝烟中才刚刚散尽,每一个中国人都明白,强国方能御辱、强国先强军,血气方刚的王泽山也不例外。

“我们任何人都不希望有战争,愿世界充满和平,但中国的近代史告诉我们,落后就要挨打,没有自己强大的国防,就相当于没有自己的国门。” 带着这样的理想,王泽山义无反顾地报考了哈尔滨军事工程学院,走进了这所被称作共和国军事科技的黄埔军校。

当大多数考生在蓝天大海的召唤下填写了与空军、海军相关的专业时,他却出人意料地选择了一个冷门专业——陆军系统的火炸药专业,他是班上唯一一名自愿学习火炸药的学生。这个19岁的青年坚信:专业无所谓冷热,只要祖国需要,任何专业都一样可以光焰四射。

从此,火炸药研究就成了他的毕生使命。

攻坚克难

他让古老发明绽放新活力

“他将中国人发明的火药在文明的基础上,用现代技术将其效能、工艺推进了一大步。”原总装备部马殿荣将军这样评价王泽山院士。

2017年1月,王泽山摘得2016年国家科技发明一等奖,这是他第三次获得国家科技一等奖,也是第五次获得国家科学技术奖(皆为第一完成人)。此次获奖缘于他再次攻克了世界军械领域的又一重大难题。

远射程与模块发射装药是火炮实现“高效毁伤、精确打击、快速反应、火力压制”的关键技术,也是火炮系统现代化的重要发展方向。面对这一国际共性技术难题,凭借着数十年的研究积淀,王泽山要拼搏一试。

在达到退休年龄之后的这20年间,王泽山利用自己另辟蹊径创立的装药新技术和相应的发射装药理论,终于研发出了具有普遍适用性的远射程与模块装药技术。通过该技术,火炮用一种装填模块即可覆盖全射程,从而大幅度提升了远程火炮的打击能力。

时光倒流回20年前。含能材料的低温感是当时国际上难以攻克的技术。1990—1995年,王泽山通过研究发射药燃烧的补偿理论,发现了低温感含能材料,并解决了长贮稳定性问题,显著提高了发射药的能量利用率。该技术获1996年国家技术发明一等奖。

和平年代,虽然硝烟渐远,但那些储备超期的火炸药仍对环境和社会构成了重大危害。1985—1990年,王泽山率先攻克了废弃火炸药再利用的多项关键技术。这项“利国惠民”的技术在减少环境污染、降低安全隐患的同时,变废为宝,创造了社会经济效益。该技术获1993年国家科技进步一等奖。

在火炸药科研领域,王泽山通过自己的努力,让古老的发明重新绽放出新活力。

科学匠心

一生只愿做好一件事

“自己这一辈子,除了还能做火炸药研究这一件事,别的都不擅长。我的生活已经跟科研分不开了。一旦离开,就会感觉自己好像失去了生活的重心。”王泽山这样说。

他撰写的14部学术著作、百余篇研究论文,为我国发射装药学从相对单一的学科体系向火炮、弹丸、火药和弹道学等多学科交叉发展奠定了坚实的学术基础。

回顾与火炸药“以身相许”的60年光阴,王泽山院士对于自己当初的选择始终无怨无悔。他说,“这是一个社会需要、个人前途更加灿烂,有能力胜任的最佳选择。”

“国家有难题,我们不能当旁观者”,王泽山告诉科技日报记者,他的选题原则就是“客观需要、国际前沿、有能力解决”。

他常说,火炸药性能参数的验证中有很多的不确定因素,实验过程中也颇具危险性。因此,为了能准确收集到一手数据,同时也为了确保整个实验过程的安全有效,“只有亲临现场,指导实验我才能够放心。”

王泽山在工作中宽厚待人。他从来不摆权威的架子,也不习惯命令别人。而是充分尊重团队成员的意见,认真倾听,也不随意打断别人的说话。在获得的荣誉面前,他也秉持一颗公平之心,与大家一起分享。在与校外单位联合开展的一些项目上,他从不计较研究经费分配,成果也是大家共同享有。“你要对得住自己的身份,尊重科学,不是你通过这个占有什么,你去想要什么。”王泽山一直这么教育身边的人。“做人要诚恳和宽厚,大家在一起共事时,首先要考虑到别人才行。”

在获得2017年度国家最高科学技术奖后,王泽山说:我是一名教授,一生中能专心致志地进行科学研究。我们少为各种得失所左右,所以我能为我们国家能有一些贡献。在这个情况下,我觉得我很满足。

他用现代科技的“钥匙”,打开了古代中国最辉煌的发现之一:火药的宝库,让位列四大发明的火药,在现代中国焕发出新的辉煌。

这位推进我国火炸药整体技术实力进入世界前列的中国工程院院士,跟随中国兵器步伐,促进让中国的火炸药事业的“复兴”。